Sehenswürdigkeiten

Eines der größten spätgotischen Kruzifixe Europas, fast zur Gänze aus einem Stamm geschnitzt, wird dem Ulmer Bildschnitzer Michel Erhard zugeschrieben. Es hat die Maße 5,50 m x 5,45 m (Corpus) bzw. 7,53 m x 6,08 m (Kreuz). Von unten sieht man das Wappen der Familie Schönbrunn, die das Schnitzwerk offenbar gestiftet hat. Nicht mit bloßem Auge vom Boden der Kirche aus zu erkennen sind die sieben "letzten Worte" Jesu, die ins Lendentuch eingearbeitet sind. Der Ruhe, Sammlung und Innigkeit, die der leidende Herr an diesem Kreuz in seiner ganzen Größe ausstrahlt, kann sich kein Betrachter entziehen.

Landshuts einziges aus dem Mittelalter erhaltenes Chorgestühl datiert um 1500. Die 132 einzelfigürlich geschnitzten Darstellungen und Reliefs aus Eichenholz zählen zu den wertvollsten Schnitzwerken Landshuts, bevor Hans Leinberger sein epochales Können entfaltete. Das Chorgestühl erfüllt seine Funktion während der Sommermonate jeweils am Donnerstag Morgen, wenn das Stiftskapitel dort das Chorgebet verrichtet und die Hl. Messe feiert.

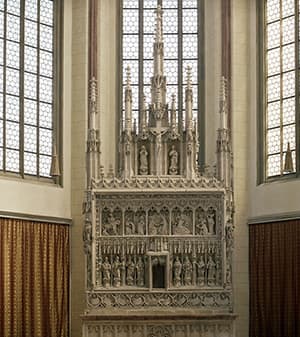

Eine Stifterinschrift von 1424 belegt das Entstehungsjahr des vollständig aus Sandstein gemeißelten Altares, eines Meisterwerk gotischer Steinbildhauerei. Einer der maßgeblichen Baumeister von St. Martin, Hans Stethaimer, war vermutlich der Bildhauer. Die im Original erhaltenen Reliefs zeigen den Hl. Martin und Szenen aus dem Leben der Gottesmutter. Einige Teile, etwa das Gespränge (die filigran verzierten Türmchen, die den Altar bekrönen) sind neugotische Hinzufügungen des 19. Jahrhunderts.

Als eines der Hauptwerke der deutschen Kunst am Anfang des 16. Jahrhunderts gilt die Rosenkranzmadonna des Landshuter Bildschnitzers Hans Leinberger. Sie entstand um 1517 als vollplastische Schwebefigur und war an einem nicht mehr belegbaren Ort in der Mitte des Kirchenraums aufgehängt, umgeben von einem 3,5 m hohen Rosenkranz mit fünf Medaillons. Der Faltenwurf des Gewands, die lebhafte Geste des Jesuskinds, die Engelchen, die den Saum des Gewands von unten her schürzen geben der Figur eine einzigartige Kraft und Dynamik.

Alle bildhaft gestalteten Glasfenster in den Seitenkapellen stammen aus der Zeit nach 1945. Die Entwürfe kamen von Münchener und Landshuter Künstlern: Max Lacher, Franz Högner, Josef Bergmann, Peter Gitzinger und Tobias Kammerer. Während sonst fast durchwegs biblische Szenen und Episoden aus dem Leben der Heiligen dargestellt sind, griff man hier auf Themen aus dem Leben der Kirche in Landshut auf. Besonderes Interesse zieht das Kastulusfenster von Max Lacher auf sich, weil sich aus Gesichtern einiger Folterknechte portraithafte Züge bekannter Größen der Nazi-Zeit herauslesen lassen.

Der Zugang zur Martinskirche ist über fünf überwölbte und reich geschmückte Portale möglich. Das Hauptportal unter dem Turm ist zu Festgottesdiensten und zu einigen besonderen Gelegenheiten geöffnet. Es entstand zwischen 1450 und 1500. Die Botschaft seines Bildprogrammes ist die vom Opfer Christi ausgehende Heilskraft und die Kirche als Heilsvermittlerin.

Links um die Kirche herum gehend kommt man zum Bürgerportal. Datiert auf 1429 ist es der Altstadt zugewandt und wird im Alltag des Jahreslaufes als Haupteingang genutzt. Das Bildprogramm ist schwer zu deuten, auch wegen der Schäden, die ein Bombentreffen im Zweiten Weltkrieg dort hinterlassen hat. So fehlt etwa der Kopf Christi, der als Weltenrichter dargestellt ist.

Das nordöstliche Brautportal ist üblicherweise geschlossen, war jedoch 2015 – 2016, im von Papst Franziskus ausgerufenen Jahr der Barmherzigkeit, Heilige Pforte. 1465 erbaut und gestaltet, diente es dem Rechtsakt der Eheschließung vor dem Kirchenportal. Gegenüber gelangt kommt man zum Taufportal, das, 1450 entstanden, seinen Namen von der Darstellung im Tympanon über der Tür, der Taufe Jesu im Jordan, hat.

Gegenüber des Bürgerportals ist das Betreten der Kirche über das 1480/90 entstandene Bauern- bzw. Martinsportal möglich. Namen gebend dafür ist die detailreich ausgestaltete Figur des Hl. Martin mit der Gans und die Szene der Mantelteilung.

Das Hauptportal der Landshuter Martinskirche beinhaltet eine judenfeindliche Darstellung und bedarf deshalb einer Erklärung. Wir schließen uns dazu Rabbi Arie Folger (Wien) an, der am 4.9.2018 an Papst Benedikt XVI. geschrieben hat: „Heute erinnern … die Statuen von Ecclesia und Synagoge an der Fassade der Kathedrale von Straßburg (und an vielen anderen Orten) sowohl an eine dunkle Vergangenheit als auch an die heutigen friedlichen und freundlichen Verhältnisse, die damit in Kontrast stehen, und das darf so sein. Was nicht sein darf, ist die Geschichte zu vergessen und zu behaupten, dass alles eigentlich doch immer gut gewesen sei, weil die Täter angeblich theologisch falsch lagen.“

Aber nehmen wir uns das Hauptportal im Ganzen vor. Es wurde zwischen 1450 und 1500 errichtet und ausgestattet. Ursprünglich gab es wohl mehr Figuren als heute; wahrscheinlich aber wurde das Portal einst teilweise zerstört (möglicherweise im Dreißigjährigen Krieg) und dann nur reduziert wieder aufgebaut. Zwischen den beiden Türflügeln steht der Hl. Martin als Patron der Kirche, klein zu seinen Füßen der Bettler, dem er eine Mantelhälfte schenkt. Die Ziffern, die von den Engeln in den Zwickeln darüber gezeigt werden, lassen sich (wie in früherer Literatur angenommen) als Jahreszahl 1432 oder (historisch eher zutreffend) 1452 lesen. Im seitlichen Gewände sind jeweils vier Heilige postiert. Bei den Kirchenvätern rechts fehlte mindestens 100 Jahre lang eine Bischofsfigur. 2021 wurde die Gruppe durch einen modernen Heiligen Augustinus wieder vervollständigt. Die Künstlerin Elke Härtel hat ihn in klassisch römischer Gewandung dargestellt, wie er als Mann des Wortes mit einer überdimensionierten Feder einem Affen, Symbol der Dummheit und Bösartigkeit des Widersachers Gottes, ins Hinterteil sticht. Mit dem Affen wird spielerisch Bezug genommen auf die beiden Äffchen, die im spätgotischen Zierwerk des großen Kielbogens an den beiden unteren Enden vorkommen. Der Bogen wird von einer riesigen Rose bekrönt. Im Feld an der Vorderseite ist Platz für ein Antlitz Christi. Dieses Veronika-Bild korrespondiert mit dem anderen genau auf der gegenüberliegenden Außenseite der Kirche. Diese Achse bringt die Kernbotschaft des Kirchenbaus zum Ausdruck: Hier empfängt dich Christus, der göttliche Herr, der für dich gelitten hat.

Der leidende, gekreuzigte Christus steht auch im Zentrum des aufwendig und inhaltlich anspruchsvoll gestalteten Tympanons über den Türen. Hier ist die im späten Mittelalter geläufige Darstellung des „Lebenden Kreuzes“ zu sehen. Von den vier Kreuzarmen gehen Hände aus, die in besonderer Weise agieren und die Heilswirkung des Opfers Christi vor Augen führen: Die Hand oben schließt mit einem Schlüssel den Himmel auf, die Hand unten zerschlägt die Hölle und befreit die Armen Seelen. Die Hand links (rechts vom Gekreuzigten aus) segnet eine Messfeier und die Hand gegenüber erschlägt mit dem Richtschwert Götzendienst und Unglaube. Der Unglaube wird symbolisiert durch eine weibliche Gestalt mit verbundenen Augen, von deren Haupt die Krone fällt und deren Fahnenschaft zerbirst. Das ist die Personifikation der Synagoge, also des Judentums. Es wird hier dargestellt als verblendet und von Gott verworfen. In der damaligen Zeit wurden die Juden von der christlichen Mehrheit als Ungläubige angesehen. In Notzeiten galten sie als Unglücksbringer, die zum Schaden aller Gottes Zorn hervorrufen. Immer wieder kam es zu Pogromen, denen zahlreiche Juden zum Opfer fielen, auch in Landshut: Herzog Friedrich der Reiche ließ 1450 die Juden aus Landshut vertreiben und die Synagoge in eine Kirche umwandeln: die später abgebrochene Dreifaltigkeitskirche. Nach ihr hat der heutige Dreifaltigkeitsplatz seinen Namen, wenige Meter in der Richtung, in die die Schwerthand des Tympanons von St. Martin weist. Die Darstellung auf dem Kirchenportal und die dahinterstehende Theologie von der Verwerfung der „ungläubigen“ Juden stehen somit in beschämender Verbindung zum politisch wirksamen Antijudaismus. Das Tympanonrelief ist von zahlreichen Schriftbändern durchzogen. Diese waren ursprünglich mit Texten versehen, die die Motive des Reliefs auslegten und erklärten. Es lässt sich heute nicht mehr zweifelsfrei klären, welche Inschriften einst zu lesen waren. Daher hat man sich bei der letzten Restaurierung (2011 bis 2014) dazu entschlossen, die Schriftbänder leer zu lassen.

Heute betrachtet die Kirche die gläubigen Juden nicht mehr als Ungläubige. Sie bedauert und bereut ihre frühere Haltung. Sie betet mit den Juden die Psalmen und liest mit ihnen die Bücher der Propheten, der Weisheit und der Geschichten und sie betet „für die Juden, zu denen Gott, unser Herr, zuerst gesprochen hat. Er bewahre sie in der Treue zu seinem Bund und in der Liebe zu seinem Namen, damit sie das Ziel erreichen, zu dem sein Ratschluss sie führen will.“ (Fürbitte am Karfreitag). Als Verantwortliche für die heutige katholische Kirche St. Martin in Landshut schließen wir uns dem Gebet von Papst Johannes Paul II. an, das er am 26.3.2000 an der Tempelmauer in Jerusalem verrichtet hat:

„Gott unserer Väter,

du hast Abraham und seine Nachkommen auserwählt,

deinen Namen zu den Völkern zu tragen.

Wir sind zutiefst betrübt über das Verhalten aller,

die im Laufe der Geschichte deine Söhne und Töchter leiden ließen.

Wir bitten um Verzeihung und wollen uns dafür einsetzen,

dass echte Geschwisterlichkeit herrsche mit dem Volk des Bundes.“

Das Areal rings um die Martinskirche herum war bis 1805 Friedhof, wie der Straßenname bis heute besagt: "Martinsfriedhof". Nach der Auflösung wurden die interessantesten Grabsteine davor bewahrt, einfach verloren zu gehen. Viele von ihnen sind an der Außenmauer und in den Kapellennischender Kirche angebracht worden, andere lagern in der Gruft unter der Allerseelenkapelle, der Schatzkammer von St. Martin, im Gebäude Martinsfriedhof Nr. 225. Die Grabdenkmäler zeugen, als Gedenkorte über die Jahrhunderte, von der Verbundenheit der Stadt und ihrer Bewohner mit ihrer Kirche. Besondere Aufmerksamkeit verdient das Epitaph des Hans von Burghausen mit dem Werkverzeichnis des Baumeisters und seinem portraithaft gestalteten Kopf an der Südwand der Kirche.

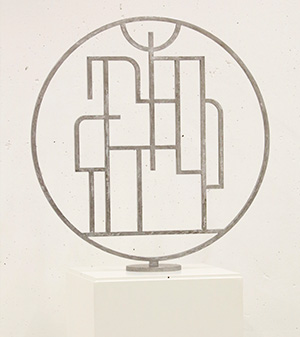

Der Landshuter Künstler Fritz Koenig (1924 – 2017) war der Martinskirche seit früher Jugend verbunden. Als Student hatte er daran mitgearbeitet, die Tonfiguren, die umlaufend das Langhaus zieren, von späteren Übermalungen zu befreien. Als Bildhauer setzte er sich verschiedentlich mit religiösen Themen auseinander, darunter auch mit der Gestalt des Hl. Martin. Er hat selbst noch in hohen Jahren veranlasst, dass sein letztes Werk, eine abstrakte Gestalt des Hl. Martin auf dem Pferd, ihren Platz in St. Martin fand und seit 2015 zum gestaltenden Element der Taufkapelle wurde.

Die Kapelle Maria de Angelis, genannt Frauenkapelle, war bis 1708 die Friedhofskapelle der Stadt. Der Bau aus der Mitte des 15. Jh. wurde 1706 umgestaltet. Reiche Stuckierungen und zahlreiche Wand- und Deckengemälde schmücken den Kirchenbau. Christian Jorhan d. Ä. und andere bedeutende Künstler des 18. Jh. haben sich im Bild- und Ausstattungsprogramm der Kapelle mit herausragenden Zeichen ihrer Fähigkeiten verewigt.